On définit la densité spectrale de puissance (DSP en abrégé, Power Spectral Density ou PSD en anglais) comme étant le carré du module de la transformée de Fourier. Ainsi, si x est un signal et X sa transformée de Fourier, la densité spectrale de puissance vaut Γx = | X | 2. (Tout le monde s'en doutait et personne n'osait le dire, n'est-ce pas ?) Bon ! Là dessus, oserions-nous nous demander ce qu'est la transformée de Fournier ? Oui, bien sûr ! Osons-le donc et laissons ce soin à Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_de_Fourier pour ce qui est d'y répondre. Bref, ne nous dispersons pas, il va déjà falloir s'accrocher ! Revenons donc à notre densité spectrale de puissance et à son autocorrélation.

Densité spectrale de puissance et autocorrélation

La définition de la fonction d'autocorrélation temporelle d’un signal x à temps continu est :

![]()

où * est la conjugaison complexe.

Prise au point τ, cette

fonction mesure en quelque sorte la manière dont les

structures que l'on peut voir dans un signal se répètent

sur des échelles de temps de l’ordre de

τ.

Sa définition à l'aide de l'opérateur de convolution

est :

![]()

Les propriétés de la transformée de Fourier impliquent que la densité spectrale est la transformée de Fourier de l'autocorrélation :

![]()

Calcul détaillé

Calculons sa transformée de Fourier Γ(ν):

![]() ,

'

,

' '

'

Cette expression peut se mettre sous la forme :

![]()

On effectue dans l'intégrale centrale le changement de variable u=t+τ et il vient :

![]()

Soit encore :

![]()

On effectue le changement de variable u=-t et on obtient :

![]()

On reconnaît, dans le deuxième terme, la transformée de Fourier de x*(-t). Or la transformée de Fourier de x* vaut X*(-ν), et la transformée de Fourier de x(-t) vaut X(-ν). Le deuxième terme vaut donc X*(jω), donc Γ(jω)=X(jω)X*(jω)=|X(jω)|2: la densité spectrale de puissance est aussi la transformée de Fourier de l'autocorrélation.

Les amoureux des formules, les matheux et autres fervents des expressions symboliques étant à présent rassasiés (du moins nous l'espérions), venons-en à des considérations plus pratiques. Car enfin, à quoi tout cela va-t-il bien pouvoir nous servir ? (D'autant que nous avions stipulé en avant-propos que cela ne servait à rien ! Hé bien, figurez-vous que, contrairement aux apparences, il va falloir revoir sa copie à ce sujet ! Et pas qu'un peu !)

Utilisation de la densité spectrale de puissance dans les télécommunications

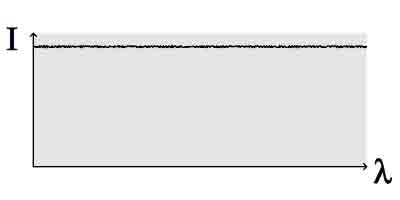

En télécommunications, on doit souvent traiter des signaux aléatoires. Cependant, on ne peut calculer la transformée de Fourier d’un signal non entièrement connu. En revanche, on peut calculer l’autocorrélation d’un signal aléatoire connu par ses propriétés statistiques. La densité spectrale de puissance est donc, souvent, utilisée en télécommunications.Considérons, par exemple, le «bruit

blanc». Le bruit est un exemple type de signal

aléatoire. La valeur du bruit, à un instant donné, n'est

absolument pas corrélée avec la valeur du bruit aux

autres instants. Cela se traduit par une fonction d'autocorrélation

du bruit égale à une impulsion de Dirac (c'est-à-dire

égale à l'infini en 0, et 0 ailleurs, comme chacun

sait). La transformée de Fourier d'une impulsion de

Dirac est la constante unité (le module vaut 1 quelle

que soit la fréquence). On définit alors, par «bruit

blanc», un bruit dont la densité spectrale est constante

suivant la fréquence. En télécommunications, on

considère souvent les bruits comme étant blancs, tout du

moins dans les bandes passantes des systèmes étudiés.

Vous voyez ci-contre le spectre plat d'un bruit blanc (sur

l'abscisse, la fréquence; en ordonnée,

l'intensité)

Mais, nous direz-vous, jusqu'ici, on n'a somme toute

fait que déplacer le problème et plus on explique et

puis moins on comprend, bombardés que nous sommes par

des termes plus obscurs les uns que les autres !

Il nous serait déjà utile d'avoir une idée de ce que

l'on entend par "autocorrélation", non ? Hé bien :

L'autocorrélation est un outil mathématique

souvent utilisé en traitement du signal. C'est la

corrélation croisée d'un signal par lui-même. L'autocorrélation

permet de détecter des régularités, des profils répétés

dans un signal comme un signal périodique perturbé par

beaucoup de bruit, ou bien une fréquence fondamentale

d'un signal qui ne contient pas effectivement cette

fondamentale, mais l'implique avec plusieurs de ses

harmoniques. Mais attention, car il y a une

astuce :

la confusion est souvent faite entre l'autocovariance

et l'autocorrélation obtenue en divisant

cette dernière par la variance. Ces deux

notions généralisent les notions

classiques de

covariance ayant pour dimension la

dimension de la variable élevée au carré

et de

coefficient de corrélation compris entre

-1 et +1. Il existe

d'autre part deux définitions

fondamentalement différentes. À un

processus stochastique discret ou

continu, correspond une «autocorrélation»

statistique qui généralise la notion de

covariance. Dans le cas d'un

processus continu (en toute

généralité complexe)

Bruit blanc sonore

Le bruit blanc, à l'instar de la lumière blanche qui est un mélange de toutes les couleurs, est composé de toutes les fréquences, chaque fréquence ayant la même énergie. Le nombre de fréquences doublant d'une octave à l'autre, l'énergie croît linéairement de 3 dB par octave.

Notion de bruit blanc

Par analogie avec la lumière blanche qui contient toutes les fréquences lumineuses avec la même intensité, un bruit blanc est un processus stochastique qui possède la même densité spectrale de puissance à toutes les fréquences. Ceci correspond à une autocorrélation nulle en tout point sauf à l'origine : le processus est décorrélé. S'il est gaussien, cette décorrélation entraîne l'indépendance. La décorrélation conduit à une puissance moyenne ou variance infinie. Le processus correspondant ne peut donc exister mais c'est une approximation commode pour le calcul de la réponse d'un système peu amorti. Plus concrètement, un bruit blanc filtré à la fréquence fc correspond à un processus échantillonné à 1 / 2fc, ce résultat étant utilisé dans les simulations.

CONCLUSIONS PROVISOIRES

Nous

pourrions poursuivre en évoquant le bruit blanc et ses

solutions analytiques d'équations différentielles mais

nous croyons avoir largement poussé le bouchon assez

loin que pour démontrer à tout le moins que l'on pouvait

continuer très longtemps d'investiguer ce domaine tout

en le compliquant à l'infini dans les explications.

Il suffit de lire et de relire (au besoin) ce qui

précède pour se rendre compte que le bruit blanc est

donc une base relativement théorique et symbolique sur

laquelle en fonction de certains facteurs, soit des

interférences classiques peuvent intervenir et relever

de l'accidentel, soit l'intervention d'énergies

extérieures ou provoquées, sous toutes leurs formes ou

presque, c'est-à-dire, plus simplement, qu'il s'agit

d'un substrat potentiel à des communications

parfaitement identifiées, mais également à toutes sortes

d'autres communications éventuelles.

Tant de détours savants pour ça ? Hé bien oui, mais ces détours ne sont pas vains car ils démontrent scientifiquement que le bruit blanc n'est pas seulement un bruit comme tant d'autres, sans incidences particulières dans notre domaine. Cela a au moins pour conséquence d'attester que ce bruit blanc est bel et bien un "véhicule" possible de communications. Il ne s'agit donc pas d'une affirmation gratuite de la part de charlatans. Cela dit, n'allons pas trop vite en besogne non plus : cela n'atteste en aucune façon la réalité des communications prétendument en provenance de l'au-delà. En effet, s'il est possible d'analyser des sons enregistrés, c'est un autre problème que d'isoler une éventuelle communication et de l'identifier.

Cette petite investigation, qui se présente comme un pas de fourmi, est néanmoins très importante. Il convenait en effet de prendre le problème dès sa source. Si le bruit blanc ne pouvait résolument pas être un vecteur de TCI, il n'était pas utile d'aller plus loin. Nous venons de voir que tel n'était pas le cas, ce qui nous permettra de passer à l'étape suivante.

Mais avant cela, citons quand même une application du bruit blanc : le traitement des acouphènes. (Les acouphènes ? Non, ce ne sont pas des parasites ! L'acouphène est une impression auditive correspondant à la perception d'un son. Il s'agit de sensations sonores qui ne sont pas liées à une onde acoustique extérieure, c'est-à-dire qui sont seulement perçues par le sujet. Le son perçu ressemble à un bourdonnement, un sifflement ou même à un tintement ressenti dans le crâne ou dans l'oreille interne, d'un seul côté ou des deux. Il existe deux types d'acouphènes : l'acouphène objectif et l'acouphène subjectif. L'acouphène n'est pas une maladie mais un symptôme et ses causes sont nombreuses. Pour la petite histoire, disons que l'on peut ressentir un acouphène après une soirée passée dans une boîte de nuit, alors que le volume sonore est particulièrement important. Une fois que le silence revient, on perçoit alors un sifflement persistant dans l'oreille. Cela peut ne durer que quelques minutes mais aussi se prolonger pendant des heures. Cet exemple n'est qu'un cas d'acouphène très léger et passager, mais cela ne correspond en rien à ce que les personnes atteintes peuvent endurer. Les bruits décrits peuvent varier du rasoir électrique à la tondeuse à gazon ou même à l'avion à réaction, perçus en permanence, ou presque ! Dans ce cas, on comprend que les personnes atteintes d'acouphènes éprouvent un véritable calvaire dont les corollaires les plus évidentes sont les insomnies (et donc la fatigue très marquée), un stress important, des variations d'humeur très compréhensibles, etc.