-

Centre d'Études et de Recherches

-

sur les Phénomènes Inexpliqués

|

|

|

L'affaire n'est pas

récente à vrai dire, puisqu'elle date déjà de 1972. Les choses se

passent à Toronto. C'est là qu'un groupe d'expérimentateurs

"critiques" décida de se réunir aux côtés du docteur Owen dans le but de

créer un fantôme de toutes pièces ou tout du moins afin de voir si la

chose était possible et de reproduire des phénomènes de hantise pour les

expliquer rationnellement. L'expérience était évidemment

intéressante à plus d'un titre puisqu'en supposant qu'elle aboutisse il

se serait agi du premier fantôme "de laboratoire" et de "fabrication

humaine". Cependant, comment s'y prendre pour prétendre arriver à

un tel résultat hors de l'ordinaire puisqu'il aurait aussi été question

du fantôme d'une personne totalement fictive ?

L'affaire n'est pas

récente à vrai dire, puisqu'elle date déjà de 1972. Les choses se

passent à Toronto. C'est là qu'un groupe d'expérimentateurs

"critiques" décida de se réunir aux côtés du docteur Owen dans le but de

créer un fantôme de toutes pièces ou tout du moins afin de voir si la

chose était possible et de reproduire des phénomènes de hantise pour les

expliquer rationnellement. L'expérience était évidemment

intéressante à plus d'un titre puisqu'en supposant qu'elle aboutisse il

se serait agi du premier fantôme "de laboratoire" et de "fabrication

humaine". Cependant, comment s'y prendre pour prétendre arriver à

un tel résultat hors de l'ordinaire puisqu'il aurait aussi été question

du fantôme d'une personne totalement fictive ?

Bien évidemment, il convenait d'inventer un personnage et c'est bien ce

qui fut fait. Le futur fantôme expérimental prit le prénom de

"Philip". On constitua sa fiche signalétique en prenant soin que

ses caractéristiques humaines ne correspondent à aucune personne réelle.

Le sujet était supposé habiter l'Angleterre au 16ème (ou 17ème) siècle.

Voilà donc un individu qui, à peine conçu, se voyait vieilli d'un demi

siècle ! De quoi donner de solides dépressions surtout lorsqu'on

n'a même pas eu le temps d'avoir été jeune...

Le groupe décida donc de tous les paramètres physiques et psychologiques

qui constituaient leur personnage. Ses différents éléments se

réunirent tous les mois afin de procéder à leurs expériences en se

contentant tout d'abord de parler de la personne en question, comme si

elle avait eu une existence réelle. Ensuite, ils tentèrent

d'entrer en communication avec elle, de faire en sorte qu'elle se

manifeste. Ces expériences se poursuivirent durant des mois sans

le moindre résultat et nous concevons qu'il fallait une fameuse dose de

persévérance car, en effet, tout semblait clair : rien ne devait se

produire !

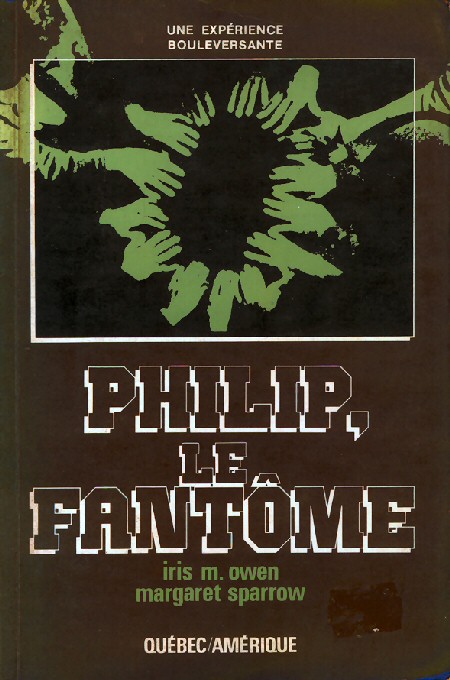

Après un an de patience au moins, le groupe eut enfin la surprise de trouver des réponses à ses sollicitations ! Des coups furent frappés dans les murs comme dans les phénomènes de poltergeist, la table d'expérience commença à se déplacer. Philip se manifestait ! Nous allons ici céder la place à une autre source pour de plus amples détails :

(..) Philippe le

fantôme :

Cette expérience débuta en 1972, à Toronto (Canada), époque à

laquelle un groupe de membres de la Société de Recherche Psychique

de Toronto décida d'essayer de créer un « fantôme ».

Un membre composa une biographie totalement fictive du «fantôme»,

l'histoire étant centrée sur le manoir de Diddington, dans le

Warwickshire (Angleterre). La demeure existe réellement, mais son

nom est légèrement modifié. L'histoire a été située au milieu du

dix-septième siècle et concerne un membre de l'aristocratie,

Philippe, et son épouse frigide, Dorothée, qui lui faisait une vie

de mari malheureux.

«Un jour, il a la chance de rencontrer une bohémienne – une ''gipsy'',

comme les appellent les Anglais – belle et bonne. Elle se nomme

Margot. Ils se revoient en secret et tombent amoureux l'un de

l'autre. Quand les frères de race de Margot quittent la région,

Philippe installe celle-ci dans une chaumière sur ses terres. Et

c'est quelque temps de bonheur sans mélange, jusqu'au jour où

Dorothée découvre leur liaison. Elle n'a alors rien de plus pressé

que de dénoncer la maîtresse de son mari comme sorcière. Philippe,

ayant peur de trop se compromettre, ne fait que peu d'efforts pour

la sauver. Et la jolie gipsy monte sur le bûcher. Philippe, rempli

de remords, court aux combats comme un forcené qui cherche la mort :

il la trouve donc !

Le groupe de Toronto fit des recherches poussées sur ce qu'aurait pu

être cette aventure, en lisant et dépouillant de nombreux livres

d'histoire sur cette période. Un des membres poussa même la

recherche de la véracité jusqu'à aller visiter l'Angleterre et à

prendre des photos de Diddington et des autres lieux impliqués dans

cette sombre et tragique histoire. Tant et si bien que Philippe et

les autres protagonistes devinrent très nets et précis dans l'esprit

des expérimentateurs. L'un d'eux fit même une esquisse de Philippe.

De multiples entrevues, de longues conversations achevèrent de

clarifier le sujet, ainsi que de contribuer à la bonne entente et à

l'homogénéité du groupe. Parfois, ils essayent aussi de produire

Philippe sous la forme d'une hallucination collective...""

Mais Philippe ne veut pas apparaître ! Le fantôme ne donne pas signe

de vie.»

Les membres du groupe se découragèrent, jusqu'à ce jour de 1973 où

ils découvrirent le compte rendu de recherches du même genre

effectuées par 3 confrères britanniques, avec production de

phénomènes physiques apparemment paranormaux. Le groupe changea

alors de méthode : au lieu d'une méditation calme, dans la demi

obscurité, on instaura une atmosphère gaie, détendue, sans la

présence d'aucun médium. C'est Philippe lui-même qui était censé

produire les phénomènes. Les membres parlèrent à la table autour de

laquelle ils étaient, comme si elle eût été Philippe !

Au bout de quelques semaines, les phénomènes (comme des mouvements

de table) débutèrent. Un assistant remarqua : « Je serais curieux de

savoir si c'est Philippe qui fait cela ?» Un grand coup, venant du

haut de la table, retentit. Il fit vibrer tous les meubles de la

pièce. Un «dialogue» s'ensuivit (1 coup pour ''oui'', 2 coups pour

''non''). Les membres du groupe étaient habituellement au nombre de

8.

«Sous une bonne lumière, ils s'asseyaient autour de la table,

plaçaient leurs mains dessus et disaient : ''Hello ! Philippe !'' Et

à chaque salut, un coup bien net dans le bois, sous la main,

marquait la réponse du fantôme. Rapidement, le phénomène prit des

proportions telles que la table se mit à courir tout autour de la

pièce et que les expérimentateurs eurent bien de la peine à y

maintenir leurs mains.

Un jour, la table décolla du plancher. Un contact réel était bel et

bien établi avec cet imaginaire Philippe : par coups, grattements et

même lueurs vacillantes autour de son portrait qui trônait au mur de

la pièce.

Et le dialogue s'établit peu à peu entre le fantôme et ses

questionneurs. Il répondait conformément à sa biographie inventée,

et, parfois, il en rajoutait, mais alors ces rajouts ne collaient

pas toujours avec la réalité historique : ils semblaient dépendre de

ceux qui étaient présents. »

La présence de 4 membres (sur 8) suffisait pour déclencher les

phénomènes.

Au bout d'un certain temps, Philippe accepta la présence d'un ou

deux visiteurs. Même avec 3 visiteurs, les coups eurent lieu, mais

les mouvements de la table diminuèrent. Plus d'une fois, la table

poursuivit quelqu'un à travers la pièce, et la victime devait

s'enfuir par la porte…

Au début de 1974, le groupe de Toronto prit la décision de tourner

un film documentaire pour raconter l'histoire de la création de

Philippe : «Philippe, le Fantôme Imaginaire». Le groupe assista à

une émission télévisée (télévision de Toronto), avec un programme

comportant une discussion :

«La table avait été amenée sur le plancher du studio, avec le

groupe des expérimentateurs et l'auditoire, tandis que le groupe de

discussion était assis sur une estrade.

A l'occasion, la table se déplaça rapidement autour du studio en

faisant sa gymnastique habituelle, allant même jusqu'à grimper trois

marches de l'estrade, où Philippe estimait sans doute qu'il aurait

dû se trouver, en compagnie du présentateur et des participants à la

discussion.

On pria le présentateur de dire : ''Hello !'' à Philippe, et, à sa

vive surprise, il reçut un grand coup sous la main. Aux questions

qu'il posa ensuite au fantôme, celui-ci répondit par des coups dans

la table.

Aucun soupçon de fraude ou de tricherie ne vint ternir cette

émission de télévision, et tous les assistants demeurèrent

stupéfaits devant ces manifestations, se demandant comment une

pensée collective pouvait produire des effets physiques sur une

table. »

Philippe était un composite de tous ses créateurs. Et s'il arrivait

que l'un d'eux mît en doute la réalité du fantôme, les phénomènes

s'arrêtaient.

Le succès du groupe Philippe suscita des imitateurs qui réussirent

également, et même plus vite. (8)

Richard Broughton précise que les séances hebdomadaires du groupe de

Toronto étaient organisées par l'épouse du Dr A. R. G. Owen

(mathématicien britannique résidant au Canada) et sa collègue Iris.

Il a évoqué une séance du groupe de Toronto ayant eu lieu en janvier

1974 :

« Les participants prirent place sur des chaises pliantes placées

autour d'une vieille table de jeu en bois. Dessus étaient posés deux

fleurets et une assiette de bonbons, objets qui représentaient deux

des faiblesses de l'invité de marque que l'on allait bientôt

invoquer. La pièce était normalement éclairée. Chaque membre du

groupe avait adopté l'attitude qui faisait désormais partie du rite : mains délicatement posées sur la table, paumes tournées vers le

bas. Sue commença : ''Bonjour, Philip.'' Immédiatement, il y eut un

coup sourd (un rap) qui semblait venir de la table, juste sous les

mains de Sue. ''Ouh, je l'ai bien senti, celui-là'',

commenta-t-elle. Sidney prit la parole : ''Bonjour, Philip.'' Un

autre rap se fit entendre sous ses mains. Et il en fut ainsi jusqu'à

ce que le dernier des participants eût salué Philip.

Après les politesses, le groupe se mit à ''bavarder'' avec Philip,

lui posant des questions auxquelles il pouvait répondre par ''oui''

ou par ''non'' – respectivement un ou deux raps. Soudain, la table

s'inclina doucement. ''Excusez-moi, mon genou a cogné la table'',

déclara Andy. Une des règles du groupe voulait que tout mouvement

accidentel fût immédiatement signalé. Bientôt, cependant, la table

s'inclina puis se mit à glisser sur le sol. Les membres durent

quitter leurs sièges pour garder les mains sur la table. Cette

fois-ci, personne ne s'excusa. ''Philip, c'est bien vous ?'' demanda

quelqu'un. Il y eut un rap solitaire, un ''oui''. Quelqu'un demanda

à la table de se remettre en place, ce qu'elle fit, et chacun put

retrouver sa chaise. Ils pressèrent alors Philip de faire léviter la

table – cette demande était répétée à chaque visite, car les membres

voulaient fixer cet instant sur la pellicule. Un instant, la table

demeura immobile, puis un seul pied se souleva doucement (les trois

autres étaient encore posés sur le sol). Le plateau de la table se

déforma, le bois et le métal gémirent. ''Il va la casser'', murmura

quelqu'un. Une personne s'efforça d'appuyer sur le coin de la table

pour la remettre en place, mais elle résista ; il fallut les efforts

conjugués de quatre membres pour y parvenir. Tous pouvaient voir

qu'il n'y avait rien sous la table ou le pied soulevé, mais ceux qui

poussaient avaient l'impression que quelqu'un résistait à leurs

efforts. C'était intéressant, mais il ne s'agissait pas de la

lévitation tant espérée. Un peu plus tard, on distribua les bonbons

et, comme d'habitude, on en garda un pour Philip. Par jeu, quelqu'un

voulut prendre le bonbon de Philip, et la table s'inclina à 45

degrés pour l'en empêcher : le bonbon ne tomba pas. Les participants

placèrent alors, à côté, d'autres sortes de bonbons, en s'assurant à

chaque fois qu'ils n'étaient pas poisseux ; tous restèrent en place.

Quand la séance fut terminée, les membres voulurent vérifier un

point : les bonbons tombaient bien avant que l'inclinaison de la

table n'atteignît 45 degrés.

Quelques mois plus tard, ils parvinrent enfin à la lévitation

complète. »

Philip était donc le fruit de l'imagination des participants.

C'était Sue qui avait inventé ce fantôme imaginaire et lui avait

attribué la personnalité d'un cavalier aristocrate de l'époque de

Cromwell.

«Contrairement à ses homologues de l'époque victorienne, le groupe

de Toronto ne cherchait pas à communiquer avec quelqu'un de

l'au-delà ; il souhaitait simplement re-créer les phénomènes

physiques intervenant si souvent dans les séances victoriennes.

Philip n'était qu'un moyen pour une telle fin. » (R. Broughton)

Références :

1. René Sudre, « Traité de Parapsychologie », Payot, 1956. Réédité

en 1978, pp. 30-32.

2. Robert Tocquet, « Les Pouvoirs Mystérieux de l'Homme », éd. Psi

International, 1978, pp. 241-243.

3. Rémy Chauvin, « Quand l'Irrationnel Rejoint la Science »,

Hachette, 1980, pp. 67-69.

4. Yves Lignon, « L'Autre Cerveau », éd. Albin Michel, 1992, pp.

123-131.

5. Robert Tocquet, op. cit., pp. 230-234.

6. Rémy Chauvin, op. cit., pp. 70-83.

7. Richard Broughton, « Parapsychologie. Une Science Controversée »,

éd. du Rocher, 1996, pp. 204-208.

8. « Inexpliqué », n° 94, janvier 1983, pp. 1870-1873.

9. Richard Broughton, op. cit., pp. 202-204.

10. Michel Coquet, « Savoir Mourir », L'Or du Temps, 1986, p. 112.

11. Lobsang Rampa, « Le Dictionnaire de Rampa », les Éditions La

Presse, 1972, pp.

_________________

«Un présomptueux scepticisme, qui rejette les faits

sans examiner s'ils sont réels, est, à certains égards, plus blâmable

que la crédulité irraisonnée.»

A. De Humboldt

(...)

Voilà donc une histoire et une

expérience absolument fantastique mais peut-on réellement dire

qu'elle soit de nature à authentifier le phénomène ?

Assurément non, du moins pas dans l'entendement habituel

puisqu'il s'agit ici d'un fantôme créé de toutes pièces ce qui

en fait un contexte, c'est le cas de le dire "extraordinaire".

Comme nous l'avons vu, ce n'était pas non plus le but de

l'expérience. Et à quelles conclusions peut-elle mener ?

D'après les expérimentateurs eux-mêmes, elle est la suivante : la capacité de produire les

phénomènes n'est pas uniquement réservée aux médiums et sensitifs, mais à

tout individu ou groupe d'individus ayant les dispositions suivantes :

posséder patience, persévérance, espérance et avoir une confiance

inébranlable de voir se manifester un esprit. C'est d'ailleurs la

position de la plupart des psychologues qui soutiennent que le facteur

émotif est primordial lors d'événements paranormaux. Ajouter à cela, une

atmosphère propice (nombre, lumières tamisées), de la bonne humeur, des

participants détendus et la réussite est presque assurée.

Il nous faut à présent à nouveau étudier les choses plus avant. Que des fantômes puissent être produits par la seule volonté humaine semble déroutant, cela n'entre cependant en aucune façon en contradiction avec ce que nous avons toujours avancé, à savoir que, dans la plupart des cas on peut aussi refuser mentalement l'existence de certaines entités pour en être débarrassé. Les choses sont présentées ici de manière très schématique et souffrent de nombreuses exceptions, elles n'en constituent pas moins une excellente base de travail. Bien que tout ceci entre également dans le domaine de la sphère "psy" et ne soit donc pas forcément évident, on peut tirer de nombreux enseignements de cette affaire.

Selon nous (et en cela, de nombreux parapsychologues ont déjà manifesté leur accord), les êtres humains sont nantis d'une forme d'énergie qui leur est particulière. Le problème réside essentiellement dans la terminologie, parfois au sein même des milieux parapsychologiques ce qui contribue à renforcer encore la confusion générale) car les scientifiques prendront naturellement ce terme "énergie" selon leur entendement propre, lequel s'avère différent du nôtre. En fait, d'innombrables expériences médiumniques, peut-être corroborées par certains clichés photographiques (voir les dossiers concernant l'aura ou l'effet Kirlian) mais il convient de demeurer nous-mêmes prudents dans ces avancées - raison pour laquelle nous avons ajouté "peut-être" - démontrent que cette "énergie" est bien réelle. C'est grâce à cette même "énergie" que les médiums peuvent se baser sur des substrats photographiques par exemple (même si ceux-ci sont transférés par le biais de l'ordinateur, au moyen de messages électroniques entre autres) pour révéler des éléments complètement inconnus des expérimentateurs. Nous avons pu nous-mêmes, au gré d'expériences réalisées au sein du CERPI, constater l'existence du phénomène en dehors de toute possibilité de supercherie, dans des conditions excluant tout hasard, toute mise en scène, bref "en toute certitude". De quoi se compose cette énergie représente par contre toujours un sujet d'étude, on peut supposer qu'il s'agisse de particules chargées énergétiquement, lesquelles seraient issues d'une production initialement organique ou psychique. Il faut cependant aussi entrevoir la possibilité pratiquement incontournable que cette énergie puisse évoluer de manière indépendante et qu'elle puisse être produite artificiellement. Il se fait que c'est précisément bien le cas, on vient de le voir dans l'expérience de Philip mais aussi dans les innombrables manifestations d'OBE ou de NDE. Cela n'est absolument pas contradictoire avec l'aspect strictement psychologique des cas de hantise (dans lesquels les phénomènes sont produits par des facteurs émotifs, psychologiques et même hallucinatoires en action indirecte), ni avec les cas relevés par les expériences du docteur Raymond Moody, ni avec le domaine des orbes (dans ce cas, ceux-ci seraient produits par lesdites particules énergétiques et cela répondrait également favorablement aux détracteurs de celles-ci : il s'agirait donc bien alors de phénomènes "naturels" lumineux, invisibles à l'œil nu dans la majorité des cas mais révélés grâce à la sensibilité des appareils, sauf que ces phénomènes naturels seraient produits par des personnes décédées et représenteraient autant d'entités sous leur forme énergétique résiduelle !)

Pour le psychologue, le phénomène des fantômes se compare aux ondes qui entourent les humains. Elles sont imperceptibles, invisibles, mais avec un instrument approprié, par exemple une radio, il est possible de capter ces ondes et de les comprendre.

Malgré la bonne volonté des psychologues, dont certains ont mené de véritables croisades contre des cas célèbres de supercherie, il faut constater l'absence de preuves des fantômes.

La science, quant à elle, chaque fois, apporte une explication sérieuse du phénomène observé. Au Québec, des phénomènes de hantises et de bruit inexpliqués ont fait la manchette des journaux, mais à chaque fois, la duperie a été démontrée ou encore des explications rationnelles ont expliqué la présence des phénomènes.

SOMMAIRE - SOMMAIRE DES ENTITÉS - ACCUEIL