|

|

|

L'auberge rouge - 2

III – Le jugement

Maître Ollivier, Juge d'instruction, et Maître Tanc, Substitut du Procureur, croulent sous les déclarations. Certaines sont grotesques, d'autres plus crédibles. Toutes sont invérifiables. Les rumeurs prennent le pas sur la réalité et l'enquête traîne en longueur.

Fin décembre 1932, la Chambre du Conseil du tribunal de Largentière transmet les chefs d'inculpation à la Chambre des Mises en Accusation de la Cour Royale de Nîmes. Trois chefs d'inculpation sont écartés faute de preuves.

Le 2 janvier 1833, un arrêt de la Chambre des Mises en Accusation de la Cour de justice de Nîmes ordonne le renvoi des quatre accusés en Cour d'Assises.

Le 8 février 1833, le parquet ordonne le transfert des accusés de Largentière vers Privas. Dans sa nouvelle prison, Pierre Martin est autorisé à faire bâtir, à ses frais, une croix, sur le mur séparant les quatre cours intérieures. Le Père Joseph Marie Chiron, fondateur de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de l'Assomption, accompagne spirituellement le prisonnier au cours sa détention.

Le 11 février 1833, l'instruction est close. Un arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises est prononcé.

La défense demande un complément d'enquête. La procédure est ajournée.

Fin mai 1833, Maître Teyssier, Juge d'instruction à Thueyts, enregistre un témoignage capital. Celui de Laurent Chaze, un vagabond.

Le 18 juin 1833 : le procès s'ouvre à Privas, devant la Cour d'Assises de l'Ardèche. Une foule compacte envahit le tribunal. La presse couvre l'événement. Les monstres de Peyrebeille suscitent la crainte mais aussi la curiosité.

Président du Tribunal : Le Baron Fornier de Claussonne, Conseiller à la Cour de Nîmes.

Juges assistants : Maître Veau de Lanouvelle, Maître Masclary, et Maître Faure.

Procureur Général du Roi : Maître Aymard

Greffier : Monsieur Décis.

Avocat de Pierre Martin : Maître Croze, futur Maire de Privas.

Avocat de Marie Breysse : Maître Dousson.

Avocats de Jean Rochette : Maître Léon Ladreyt de Lacharrière et Maître Quinquin. Deux avocats ne sont pas de trop pour assurer la défense du

domestique. Son physique imposant et sa condition de subalterne font de lui le coupable idéal.

Avocat d'André Martin : Maître d'Audigier. Le jeune avocat manque d'expérience mais il est brillant. La seule charge retenue contre son

client est une tentative de meurtre sur la personne de Bourtoul. C'est peu à côté des crimes odieux reprochés aux autres accusés.

Cent neuf témoins sont attendus à la barre, soit quatre-vingt-douze témoins à charge et dix-sept témoins pour la défense.

Loin de la soixantaine de crimes évoqués par la presse, le Juge ne dénombre que dix chefs d'inculpation :

1) Assassinat de Jean-Antoine Enjolras – Accusés : Pierre Martin, Marie Breysse et Jean Rochette.

2) Tentative de meurtre sur la personne de Michel Hugon – Accusés : Pierre Martin et Jean Rochette.

3) Tentative de meurtre sur la personne de André Peyre – Accusé : Pierre Martin

4) Tentative de meurtre sur la personne de J-B Bourtoul – Accusés : Pierre Martin, Jean Rochette et André Martin.

5 et 6) Tentative de meurtre sur deux hommes non identifiés - Accusés : Pierre Martin et Jean Rochette.

7) Vol d'un objet appartenant à Cellier – Accusée: Marie Breysse.

8) Vol d'un objet appartenant à Jérôme Barjette - Accusés : Pierre

Martin et Jean Rochette.

9) Vol d'un objet appartenant à Pierre Bonnet - Accusés : Pierre Martin et Jean Rochette.

10) Vol d'un objet appartenant à Jean Sabaton - Accusés : Pierre Martin et Jean Rochette.

Après délibération, la Cour ne retient que six actes d'accusation. Faute de preuves suffisantes, les charges concernant les affaires «Barjette», «Bonnet», «Sabaton» et un «inconnu» sont abandonnées.

Après lecture des chefs d'inculpation, les quatre accusés sont auditionnés. Ils ne savent pas se défendre et nient tout en bloc.

Marie Breysse n'est accusée que de vol et de complicité d'assassinat. Sa petite taille, seulement un mètre cinquante-deux, la rend inoffensive.

Mais elle adopte une attitude violente, agressant verbalement témoins et jurés. La presse et la population la détestent.

Pierre Martin, mesurant un mètre cinquante-neuf, n'a rien d'un tueur robuste et trapu. C'est un vieillard mal à l'aise qui se présente à la

barre.

André Martin n'est guère plus impressionnant que son oncle. Un mètre cinquante-neuf également. Seuls ses trente ans et une vilaine cicatrice

au-dessus de l'œil gauche laissent supposer qu'il peut être violent.

Les dix-sept témoins cités par la défense sont entendus le premier jour. Parmi eux, des gens respectables tels le Maire de Lanarce, Louis Méjean,

ou encore le Juge Filiat-Ducros.

Maître Serpolet, commis par la Cour pour faire le constat des lieux des crimes, livre au Tribunal une description apocalyptique de l'auberge : «Tout respire l'horreur et l'effroi». L'homme de loi n'appuie son discours sur aucune preuve. Seule l'émotion dicte ses propos.

19 juin 1833 : Le second jour d'audience est consacré au rappel des affaires prescrites par la loi.

Vincent Boyer se présente à la barre. Le ferblantier a passé une nuit à l'auberge de Peyrebeille, fin janvier 1824. Il n'avait alors qu'une

vingtaine d'années. Après une soirée pleine de sous-entendus et de menaces voilées, le jeune homme monte se coucher. Dans la chambre

voisine, dort un vieillard, Monsieur Jean. Pendant la nuit, Vincent Boyer entend les aubergistes et Jean Rochette assassiner le vieil homme.

Les filles Martin sont présentes. Elles chantent et rient pendant le drame, probablement pour dissimuler les cris. Paralysé par la peur, le

jeune homme n'intervient pas. Il ne dénonce pas le crime. Monsieur Jean n'est pas recherché. Aucune disparition ne correspond à sa description.

Après ce témoignage troublant, la Cour évoque la disparition de Claude Béraud, en 1808. Fils de bonne famille, originaire du Puy-en-Velay, le

jeune homme fuyait la conspiration. Il se cachait dans les bois. Sa dépouille fut trouvée à la fonte des neiges, à quelques mètres seulement

de la ferme du Coula.

Rappel également de l'affaire du «juif errant». Colporteur de vêtements pour certains, riche marchand pour d'autres, il parcourait

l'Ardèche muni d'une cassette contenant trente mille francs et de nombreux bijoux. Quel était son nom ? Que faisait-il en Ardèche ?

S'est-il arrêté à Peyrebeille ? Nul ne le sait. Une chose est certaine, l'étranger possédait un beau cheval. Baptiste Palhès, fermier, et

Jean Moulin, maquignon, se souviennent avoir aperçu un étalon dans l'enclos des Martin. Antoine Bonnefoy affirme avoir croisé Pierre Martin et Jean

Rochette, la nuit, transportant un cadavre dans une charrette. Mais l'histoire est ancienne, plus de quinze ans. Aucune disparition de juif

ou de marchand ne fut signalée dans la région à cette époque.

Audition ensuite des trois témoins dont les affaires ont été abandonnées par la Cour : Pierre Bonnet accuse Martin et Rochette de lui avoir volé

un couteau, en 1831. Jean Sabaton se plaint du vol d'un mouton, en avril 1830 et Jérôme Barjette évoque un vol de soixante francs en 1829.

Catherine Vocanson est entendue à titre indicatif. La colporteuse a égaré des boucles d'oreilles dans l'auberge. S'apercevant de la

disparition, elle pense d'abord à un vol. Elle retourne à Peyrebeille. Les aubergistes lui rendent son bien sans difficulté.

Lecture du témoignage de Bisac. Le paysan est trop bouleversé pour se présenter à la barre. Confondant le clair de lune avec le levé du jour,

il se rend à Peyrebeille en pleine nuit afin de réclamer une créance. Les aubergistes sont dans leur cuisine. L'odeur est épouvantable. Dans

la marmite qui mijote, Bisac croit distinguer une main humaine. Sous la menace, il garde le silence.

20 juin 1833 au matin :

Audition de Michel Hugon. Le 08 mai 1826, cet éleveur originaire de

Saint-Étienne-du-Vigan, revient de la foire aux bestiaux de Jaujac. Comme à son habitude, il s'arrête à l'auberge de Peyrebeille. Seule

Marie Breysse est présente. Confiant, l'homme lui raconte sa journée. Il a fait de bonnes affaires à la foire. Après s'être restauré, Hugon

reprend la route. La nuit tombe déjà. Dans l'obscurité, il est attaqué par deux hommes qu'il reconnaît pour être Pierre Martin et Jean

Rochette. Hugon ne doit la vie qu'à son courage et à celui de son chien. Il ne dépose pas plainte.

Une aventure similaire serait arrivée à des marchands de bestiaux, originaires de Bagnols. Après une nuit à l'auberge de Peyrebeille, les

deux marchands partent régler quelques affaires, laissant à leur domestique le soin de surveiller leurs effets personnels. L'homme ne se

sent pas en sécurité dans l'auberge. Il décide de partir précipitamment. Pierre Martin et Jean Rochette tentent de l'arrêter en lui tirant dessus

avec un fusil. L'affaire n'est pas retenue par le tribunal. Les intéressés ne se présentent pas au procès.

20 juin 1833 dans l'après-midi :

Audition d'André Peyre. Fin juillet 1828, ce petit propriétaire à La Sauvetat, fait route vers Largentière afin de régler des questions

d'héritage. Il a sur lui l'argent pour payer le notaire. Il passe la nuit dans la grange de l'auberge de Peyrebeille. Pierre Martin l'agresse

pendant son sommeil. André Peyre doit son salut à l'arrivé inespérée de voyageurs. Il prend la fuite et confie sa mésaventure à plusieurs amis.

Tous lui conseillent de se taire. Les amis en question viennent témoigner à leur tour.

21 juin : Audition de Jean-Baptiste Bourtoul. Le 01 septembre 1830, le

paysan est à la foire de Langogne. Il vient d'acheter un troupeau de montons lorsqu'il croise l'aubergiste, son neveu et Jean Rochette. Les

trois compères l'invitent à prendre un verre. Bourtoul laisse son troupeau, promettant de venir le récupérer et le payer plus tard. La

suite se déroule dans l'auberge de la Foresteyre. Les protagonistes sont seuls à l'étage. Une partie de carte tourne au désavantage de Bourtoul

qui décide de quitter le jeu. Rochette et André Martin l'en empêchent. L'homme se défend, crie, mais personne ne l'entend. Les bandits le

volent et le blessent à l'arme blanche. Sorti d'affaire, Bourtoul tient sa langue. Il a peur pour lui et sa famille.

Le témoignage de Jean-Baptiste Bourtoul est peu crédible. Aucun témoin ne vient confirmer ses dires. Et puis une salle d'auberge déserte, un

jour de foire, ce n'est pas sérieux. D'autant que deux témoins cités par la défense se souviennent avoir passé toute la journée du 01 septembre

1830 avec Pierre Martin.

Jean-Baptiste Bourtoul était la seule victime à incriminer directement André Martin.

22 juin : Cellier se présente à la barre. Il est très vindicatif et

réclame la peine de mort pour Marie Breysse ! Voiturier, habitué de Peyrebeille, Cellier confie 600 francs à la patronne de l'établissement.

Il est certain que son argent est plus en sécurité dans les mains de l'aubergiste que dans les siennes. Il récupère sa bourse le lendemain

mais, sur le chemin du retour, lorsqu'il entreprend de la compter, il s'aperçoit qu'il manque 100 francs. Affolé, il retourne à Peyrebeille.

accompagné d'un témoin. Marie Breysse nie le vol. Pierre Martin et Jean Rochette adoptent une attitude violente. Cellier quitte

l'établissement la rage au ventre.

Cellier ne possédait pas les 600 francs. Il avait récupéré cet argent à

Aubenas, pour le compte de ses patrons, lesquels n'ont pas témoigné au procès.

Après l'arrestation de son mari, Marie Breysse tente de rembourser Cellier. Elle espère voir l'homme retirer sa plainte.

C'est au tour de Rose Ytier, veuve Bastidon, de témoigner. Dame âgée, voûtée, frileuse et visiblement impressionnée, elle raconte une histoire circonstanciée mais peu crédible. En mai 1831, elle parcourt seule et à pied la distance de trente kilomètres séparant Mayres et Predelles. Surprise par la pluie, elle s'apprête à entrer dans l'auberge de Peyrebeille lorsqu'elle entend des brides de conversation. Il est question de dissimuler un cadavre. Qu'importe. Rose Ytier est fatiguée et décide de s'installer clandestinement dans la grange. Elle est réveillée dans la nuit par des cris d'angoisse provenant des chambres. Elle sort de la grange à temps pour voir un homme s'enfuir par une fenêtre du premier étage. Paniquée, elle suit l'inconnu. Après une course éperdue dans la campagne, les fugitifs s'arrêtent. L'homme raconte alors son aventure. De passage dans la région, il demande asile à l'auberge. Il est très mal accueilli, aperçoit un cadavre par une porte entrouverte mais décide de rester. Il se barricade dans sa chambre. Dans la nuit, Pierre Martin et Jean Rochette enfoncent la porte. Le client parvient à se dégager et saute par la fenêtre. Il refuse de laisser son nom et son adresse à Rose Ytier.

Impossible de retranscrire les témoignages des cent neuf personnes appelées à la barre au cours du procès. Nous retiendrons seulement les plus importants. Ceux sus cités mais aussi, ceux de deux curés qui, se sentant menacés par l'attitude des aubergistes, fuirent Peyrebeille et celui de Jean Testut, journalier, qui prétend avoir frôlé un cadavre dans l'obscurité de la cave (ou peut-être un manche de pioche ?) Malgré le nombre impressionnant de témoins à charge, le procès s'enlise. Les avocats espèrent l'acquittement.

23 juin : Affaire Enjolras.

C'est l'affaire la plus sérieuse du procès car c'est la seule pour laquelle la justice dispose d'un cadavre. Le corps n'a pas été découvert

à l'auberge mais de lourdes présomptions pèsent sur les accusés.

La journée commence par l'audition des deux neveux de la victime.

Vient ensuite Laurent Chaze, le témoin le plus important du procès.

Laurent Chaze, surnommé «la guerre», est un vagabond âgé de

cinquante-six ans. Il raconte de ferme en ferme qu'il a assisté au meurtre de Jean-Antoine Enjolras. La Justice ne le localise que tardivement.

À la barre, Laurent Chaze raconte pour l'énième fois son histoire. Il s'embrouille dans les détails; Ne sait plus s'il revenait d'un

pèlerinage à La Louvesc ou s'il avait passé la journée à Mézenc. Ce dont il est certain, c'est qu'il était au Coula dans la nuit du 12 au 13

octobre 1831. Dans un premier temps, les aubergistes lui refusèrent l'hospitalité, puis se ravisèrent. La pièce commune était pleine. Les

quatre accusés étaient présents ainsi que Marie Armand (une journalière), deux hommes (Moulin et Renaud) et un vieillard qui

cherchait sa génisse. L'homme, que nous supposons être Enjolras, était ivre. Il prétendait avoir un rendez-vous le lendemain et alla s'attendre

dans le grenier. Laurent Chaze aussi coucha dans la paille, à seulement quelques mètres de la victime. Pendant la nuit, trois hommes montèrent

rejoindre Enjolras. Marie Breysse apporta un pot, contenant du plomb fondu ou de l'eau bouillante. Elle ne resta pas. Les trois hommes

tentèrent de faire avaler le contenu du pot au vieillard puis ils l'assommèrent avec un marteau. Après avoir évacué le corps, ils se

relayèrent auprès de Chaze jusqu'à l'aube.

Madame Bompoix, une villageoise, atteste que Laurent Chaze lui a raconté cette histoire avant la découverte du corps de Jean-Antoine Enjolras.

Marie Armand, couturière âgée de vingt-cinq ans, dit avoir passé la journée du 12 octobre 1831 à l'auberge du Coula afin d'effectuer plusieurs travaux urgents commandés par Marie Breysse. Elle est rentrée chez elle, à Saint-Cirgues, en fin de journée. Elle n'a pas vu la victime et nie farouchement avoir passé la nuit à l'auberge. Confrontée à Laurent Chaze, elle campe sur ses positions.

24 juin : Marie Armand revient à la barre. Devant l'insistance du Juge,

elle modifie son témoignage de la veille. Elle était bien au Coula le soir de la disparition d'Enjolras. Elle y vit un homme qui cherchait sa

génisse. Elle se souvient également d'un mendiant mais il ne ressemblait pas à Laurent Chaze. Les deux clients passèrent la nuit dans le foin.

Elle dormit dans la cuisine. Elle ne constata rien d'anormal. Elle confesse cependant avoir peur des aubergistes.

Que croire ? Le premier témoignage ou le second ? Marie Armand n'est pas une journalière ordinaire. On lui prête une liaison avec André Martin, un

des accusés. A-t-elle menti pour le protéger ?

André Moulin et Jean Raynaud, journaliers, passèrent également la nuit à l'auberge. Lorsqu'ils arrivèrent en fin de journée, ils ne virent que deux personnes : André Martin et sa fiancée, Marie Armand. Laurent Chaze arriva peu après. Les deux hommes nient avec force avoir vu Enjolras. En revanche, André Moulin fut réveillé par des gémissements pendant la nuit. Il pensa que c'était Jean Rochette qui avait mal aux dents. Après l'arrestation de Pierre Martin et du domestique, Marie Breysse proposa à Moulin une forte somme d'argent contre son silence.

Louis Astier témoigne ensuite. Claude Pagès, un ami, lui aurait assuré avoir vu Pierre Martin, Jean Rochette et un inconnu, transporter un cadavre à dos de mulet dans la nuit du 25 au 26 octobre 1831. Jean Rochette aurait alors menacé Claude Pagès. L'homme est décédé d'une fièvre le 20 novembre 1831. Ce témoignage posthume n'est pas sans rappeler celui de Bonnefoy dans l'affaire du juif errant.

En fin de matinée, le Procureur Aymard entame son réquisitoire. Il rappelle les faits et demande un châtiment suprême et collectif.

Maître Croze, avocat de Pierre Martin, intervient en premier. Il invite les jurés à faire la part des choses entre la vérité et la légende.

D'abord sur la mauvaise réputation des Martin. Comment expliquer la forte fréquentation de leur auberge si tout le voisinage les considérait

comme des assassins ? L'aisance financière entraîne forcément jalousie et médisance.

Il replace ensuite l'auberge dans son environnement. La région est escarpée, froide, et infestée de bandits. Adroitement, il tente

d'attribuer une partie des disparitions à Brun l'Enfer. Seulement quelques dizaines de kilomètres séparaient les deux établissements.

Enfin, il met en cause la crédibilité des témoins. Des alcooliques et des lâches. Alors que Pierre Martin est un homme pieux.

Maître Dousson, avocat de Marie Breysse, reprend les arguments de son confrère. Erreur de défense ? Il dépeint sa cliente comme une épouse soumise et terrifiée, qui n'agit que sous l'autorité de son mari. Cette tentative pour minimiser l'implication de l'épouse porte préjudice à Pierre Martin. Marie Breysse est visiblement surprise et contrariée par la plaidoirie.

Maître Audigier, avocat d'André Martin, eut la tache facile. Peu de témoignages à l'encontre de son client. André Martin bénéficie d'appuis.

Plusieurs courriers et certificats de bonne conduite, rédigés par des personnes respectables (dont le Maire de Lanarce et neuf conseillés

municipaux) attestent de la vertu du jeune homme. Les certificats ont été légalisés par le sous-Préfet.

Réquisitoire et plaidoiries durent huit heures. À 23h00, le Juge Fornier

de Clausonne clôt les débats. Les témoignages n'ont pas ébranlé son intime conviction. Les aubergistes sont coupables ! Les jurés se

retirent pour délibérer. À minuit et demi, après seulement une heure et demie de pourparlers, la Cour rend son arrêt. Maître Croze fait appel de la décision. L'acte de pourvoi en cassation

est rédigé par Prosper Vincent, greffier de la Cour d'assise de l'Ardèche, le 26 juin 1833. Aucun des accusés ne sut signer. Voyez la suite de notre dossier - SOMMAIRE LIEUX - SOMMAIRE PARANORMAL -

ACCUEIL L'avocat de Jean Rochette, Maître Quinquin, suit le chemin de Maître

Dousson. Il tente d'atténuer la responsabilité de son client en en faisant un domestique fidèle et obéissant. En plus d'être dominé par son

cruel maître, Jean Rochette était fasciné par Marie Breysse. Cette remarque fit sourire l'assistance qui y vit un aveu de liaison entre le

domestique et sa patronne.

L'avocat de Jean Rochette, Maître Quinquin, suit le chemin de Maître

Dousson. Il tente d'atténuer la responsabilité de son client en en faisant un domestique fidèle et obéissant. En plus d'être dominé par son

cruel maître, Jean Rochette était fasciné par Marie Breysse. Cette remarque fit sourire l'assistance qui y vit un aveu de liaison entre le

domestique et sa patronne.

Pierre Martin, Marie Breysse et Jean Rochette sont reconnus coupables de meurtre sur la personne de Jean-Antoine Enjolras et condamnés à la peine

capitale. André Martin est innocenté et libéré sur-le-champ.

Le 12 août 1833, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt rendu par la Cour d'Assises de l'Ardèche.

Maître Croze et Maître Quinquin tentent alors un pourvoi en grâce. Le 18 septembre 1833, le Roi Louis-Philippe notifie son refus.

Le 30 septembre 1833, les deux avocats, accompagnés du vicaire de Privas, l'abbé Chabal, apprennent la nouvelle aux prisonniers. Pierre

Martin trouve refuge dans la prière alors que son épouse est rongée par la colère.

L'exécution est fixée au 02 octobre 1833.

Le 01 octobre 1833, à cinq heures, le convoi quitte Privas. Crainte

d'une embuscade ? Peur face à une population surexcitée ? Les condamnés sont escortés par huit brigades, un peloton de militaires du 60ème

régiment de ligne et des gendarmes des garnisons de Privas et de Largentière. À la demande de l'Évêque, deux prêtres, l'abbé Brethon et

l'abbé Chabal, accompagnent les condamnés.

Il y a foule devant la prison mais aussi le long du parcours et dans les

hameaux traversés. Plus le convoi se rapproche de Peyrebeille et plus la foule est compacte. Trente minutes de pause à la sous-préfecture

d'Aubenas, le temps de déjeuner et de changer d'attelage, puis les condamnés reprennent la route. La troupe passe la nuit dans la maison

commune de Thueyts, à une trentaine de kilomètres de Peyrebeille. Seule Marie Breysse avale une soupe.

Départ du convoi le 02 octobre 1833 à cinq heures du matin. L'abbé Brethon, épuisé par sa marche de la veille, est remplacé par les abbés

Bonnaure (de Mayres) et Froment (de Lanarce). L'abbé Chabal assiste les condamnés jusqu'à l'échafaud. Au col de la Chavade, Jean Rochette offre

son manteau à un gars de sa connaissance. À Lanarce, l'escorte est rejointe par un bataillon de la garde nationale.

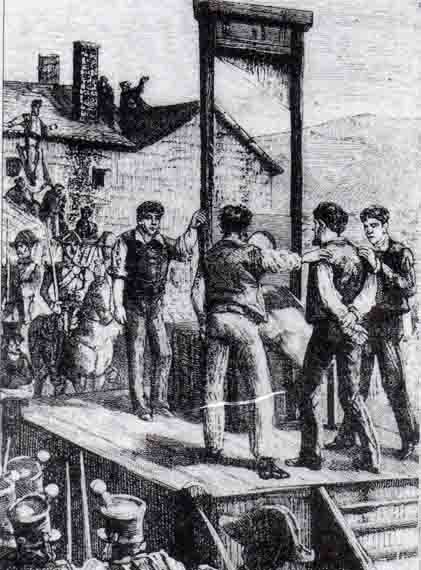

L'équipage arrive à Peyrebeille vers onze heures. Vingt à trente mille personnes se pressent sur le plateau. Des voisins, des curieux mais

aussi des marchands venus faire leurs affaires. Laurent Chaze est présent. L'échafaud est dressé sur le champ du Bonhomme. L'ancienne

auberge est fermée. À droite de la veuve, trois cercueils attendent. L'exécuteur des hautes œuvres de l'Ardèche se nomme Pierre Roch. Il est

assisté de son frère, François Roch (même fonction mais en Lozère) et son neveu, Nicolas Roch. L'exécution a lieu à midi. Marie Breysse se

présente en premier. Elle crache sur le crucifix que lui présente l'abbé Bonnaure. Lorsque le couperet tombe, Nicolas Roch laisse échapper la

tête qui roule dans la poussière. Pierre Martin gravit les douze marches de l'échafaud en second. Jean Rochette monte en dernier. Terrifié, le

domestique se débat et lance cette phrase énigmatique : «Maudits maîtres, que m'avez-vous fait faire ?». Un bal improvisé succède à

l'exécution.

Jeanne-Marie Martin-Deleyrolles attend dans l'auberge du Coula avec son

enfant, alors âgé de huit à dix mois. Après l'exécution, elle sort fermer les yeux de ses parents et demande l'autorisation de récupérer

les corps. Les trois condamnés sont enterrés dans le cimetière de Lanarce.