|

|

|

|

|

|

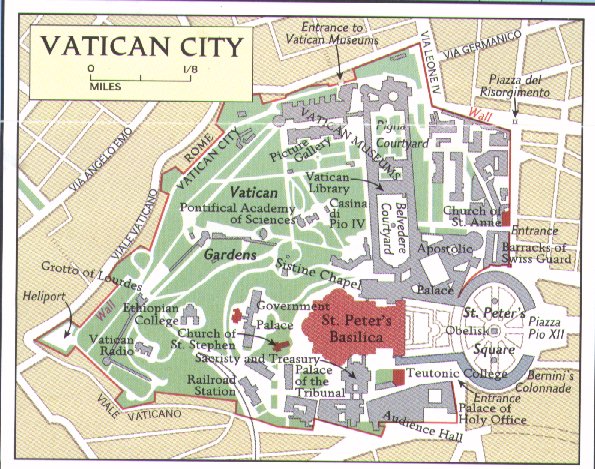

Ce petit État d’une superficie d’environ 0,44 kilomètres carrés a une population avoisinant les 1000 habitants. Il faut dire que c’est un des sites historiques les plus populaires d’Italie. Il n’est donc pas rare que la population monte à plusieurs centaines de milliers en saison touristique. La langue parlée est évidemment l’italien, mais lors d’événements officiels, le latin reste encore couramment utilisé. Avec le nouveau système politique dont l’Europe s’est doté, le Vatican, même en étant souverain, a fait le bond dans l’Union européenne avec l’Italie. L’euro est donc utilisé comme monnaie, pour ainsi assurer l’intégration complète à l’union. Le chef d’État est

(était) monsieur Karol Wojtyla, mieux connu sous le nom de Jean-Paul II. Malgré sa petitesse, le Vatican possède des musées, une basilique imposante, une gare, une station de radio, un système des postes et plusieurs autres services.

Ce petit État d’une superficie d’environ 0,44 kilomètres carrés a une population avoisinant les 1000 habitants. Il faut dire que c’est un des sites historiques les plus populaires d’Italie. Il n’est donc pas rare que la population monte à plusieurs centaines de milliers en saison touristique. La langue parlée est évidemment l’italien, mais lors d’événements officiels, le latin reste encore couramment utilisé. Avec le nouveau système politique dont l’Europe s’est doté, le Vatican, même en étant souverain, a fait le bond dans l’Union européenne avec l’Italie. L’euro est donc utilisé comme monnaie, pour ainsi assurer l’intégration complète à l’union. Le chef d’État est

(était) monsieur Karol Wojtyla, mieux connu sous le nom de Jean-Paul II. Malgré sa petitesse, le Vatican possède des musées, une basilique imposante, une gare, une station de radio, un système des postes et plusieurs autres services.

Sous le règne de Constantin 1er, l’Église a déjà d’importantes possessions. Les fidèles ne donnent pas seulement de l’argent et des richesses à la papauté, mais aussi des terres. L’Église acquière donc d’importants territoires et domaines. Au début du VIIe siècle, l’Église est un des plus importants propriétaires terriens en Italie. Malgré cela, le pape ne revendique aucune souveraineté politique sur ces propriétés. Pour vraiment voir l’origine de l’État pontifical, il faut remonter jusqu’en 756, soit à la donation de Pépin, empereur à l’époque. Suite à cet événement, le pape obtient une certaine souveraineté temporelle. De plus, il reçoit plusieurs territoires, dont le duché de Rome, l'exarchat de Ravenne et la Pentapole, laquelle comprend Rimini, Ancône, Pesaro, Fano et Senigallia. Charlemagne, qui prend la place de Pépin, imposa son protectorat sur ce nouvel État.

Malgré tout, la papauté n’a pas la vie facile. Elle doit livrer bataille, tout au long du Moyen-âge, à plusieurs groupuscules qui revendiquent ses territoires. Otton 1er (962-973) revendique lui aussi ces terres et lutte contre les différents papes. Ces évènements ne font pas en sorte de ramener l’ordre dans les États pontificaux. De plus, à cette époque, les papes résident à Avignon (en France) d’où ils dirigent leurs États. Ceci n’aide en rien à régler l’anarchie régnant sur ces territoires. Cependant, un cardinal du nom d’Albornoz réussit à calmer les pulsions des habitants et à ramener un certain ordre sur le territoire des États pontificaux, principalement dû au fait qu’il y était présent.

Malgré tout, la papauté n’a pas la vie facile. Elle doit livrer bataille, tout au long du Moyen-âge, à plusieurs groupuscules qui revendiquent ses territoires. Otton 1er (962-973) revendique lui aussi ces terres et lutte contre les différents papes. Ces évènements ne font pas en sorte de ramener l’ordre dans les États pontificaux. De plus, à cette époque, les papes résident à Avignon (en France) d’où ils dirigent leurs États. Ceci n’aide en rien à régler l’anarchie régnant sur ces territoires. Cependant, un cardinal du nom d’Albornoz réussit à calmer les pulsions des habitants et à ramener un certain ordre sur le territoire des États pontificaux, principalement dû au fait qu’il y était présent.

Avec le grand schisme d’occident (des fidèles qui quittent l’Église catholique en masses), la papauté reçoit un autre dur coup. Cela fait en sorte de rabaisser encore une fois le pouvoir du pape dans les territoires gouvernés par l’Église. C’est par contre sous Jules II, à la Renaissance, que les États pontificaux atteignent leur expansion définitive. Ils comprennent : les Légations, Bologne, la Romagne, les Marches, l'Ombrie, la Sabine, Rome, le Patrimoine de Tuscie, la Campagne-Maritime et Urbino. Cette période donne, en quelque sorte, un souffle nouveau à l’Église et en particulier aux pouvoirs du pape.

Près de deux siècles plus tard, la Révolution française entraîne tout sur son passage. Elle est une remise en question totale de l’équilibre précédemment établi. Avec les batailles importantes qui se déroulent sur le territoire européen et bien sûr en Italie, nous assistons à la chute des États de l'Église. C’est finalement le pape Pie VII qui réussira à rétablir, non sans difficulté, le pouvoir de la papauté. Éventuellement, avec le traité de Vienne, le pape recouvre presque la totalité de ses États.

Dans cette montée révolutionnaire, certains États pontificaux décident de faire leur propre révolution. Le pape Pie IX, voyant le tout s’envenimer, décide de quitter le territoire. Il les réintègre la même année avec l’aide de l’Autriche et de la France. Pie IX recouvre ses pouvoirs, mais de façon éphémère. Avec Le Risorgimento de 1829, les États de l’Église passent tranquillement sous le contrôle du royaume d’Italie.

Ainsi, Rome est finalement annexée au royaume d'Italie lors des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'Italie en 1929. La question de la reconnaissance mutuelle de souveraineté (en attente depuis 1870) est réglée. Il est aussi important de mentionner que les papes ne vivront pas au Vatican de 1870 à 1929, date officielle de la création de l’État du Vatican.

Avant l’arrivée de Constantin 1er, le père de celui-ci (Constantin Chlore) règne dans la Tétrarchie, l’empire romain étant divisé en quatre territoires sous l’égide de Dioclétien qui avait instauré ce régime en 293. Dans ce processus, les chrétiens sont persécutés et plusieurs deviennent des martyres aux yeux du peuple chrétien. De fait, c’est en 299 que commencent ces exécutions, tout d’abord avec l’armée baptisée. Ces exécutions dégénèrent et plusieurs dirigeants font du zèle et vont quelques fois trop loin. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas les bienvenus sur le territoire de l’empire romain.

Avant l’arrivée de Constantin 1er, le père de celui-ci (Constantin Chlore) règne dans la Tétrarchie, l’empire romain étant divisé en quatre territoires sous l’égide de Dioclétien qui avait instauré ce régime en 293. Dans ce processus, les chrétiens sont persécutés et plusieurs deviennent des martyres aux yeux du peuple chrétien. De fait, c’est en 299 que commencent ces exécutions, tout d’abord avec l’armée baptisée. Ces exécutions dégénèrent et plusieurs dirigeants font du zèle et vont quelques fois trop loin. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas les bienvenus sur le territoire de l’empire romain.

Constantin fils ou 1er est né en 286 et mort en 337. Ce jeune homme qui est devenu empereur à la mort de son père combat une bonne partie de sa vie afin d’éliminer ses compétiteurs. Plusieurs de ses batailles sont reliées à des considérations religieuses. Bien que n’étant pas chrétien lui-même au départ, sa mère, une chrétienne avouée, l’incite fortement à se faire baptiser, ce qu’il fera avant de rendre un dernier soupir. Précédemment à ce baptême tardif, Constantin, en bon politicien et voyant la religion chrétienne prendre de plus en plus de place, décide d’abolir les persécutions. De plus, avec l’édit de Milan de 313, Constantin se rallie à la faveur des chrétiens, ce qui est politiquement ingénieux, les chrétiens prédominant dans l’empire. Dans un autre ordre d’idées, Constantin fait aussi en sorte de réunifier tout l’empire pour ensuite fonder Constantinople (324-330) sur la ville de Byzance, au détroit de Bosphore. Cette ville devient rapidement la nouvelle capitale de l’empire. Fait nouveau, Constantinople est presque exclusivement sous l’égide de la chrétienté et les temples païens sont peu abondants. Mais pour en revenir à nos intérêts et plus particulièrement à Rome, Constantin fait construire sur le tombeau de Saint Pierre une basilique pour remplacer un monument déjà existant. Cette basilique est composée de cinq nefs (la partie de l’église qui s’étend du chœur jusqu’à l’entrée principale), d’un transept (la partie de l’église qui sépare de façon transversale le chœur de la nef, en forme de bras de croix) et une abside (l’extrémité en demi cercle du chœur d’une église). Le tout peut être atteint par l’ascension d’un escalier de trente-cinq marches qui mènent à l’entrée principale en atrium (en référence à la pièce principale de la maison romaine) et à une fontaine pour les absolutions. Cette basilique n’est pas encore fréquentée par le pape du temps, mais représente tout de même les premières fondations de l’actuelle Basilique Saint-Pierre. Malheureusement, elle tombe en ruine, mais elle est reconstruite en 350.

Nous devons à Nicolas V le début de l’édification d’une nouvelle basilique vers 1450, et qui est encore là de nos jours. Lorsqu’il décide de faire construire un bâtiment de cette ampleur, il opte pour un architecte de renom : Bernardo Rossellino, un toscan, élève et collaborateur direct du maître Alberti (important humaniste et architecte florentin). Malgré le bon vouloir de Nicolas, les travaux n’avancent pas aussi vite qu’il l’eut souhaité. Il ne verra jamais les travaux finis. Par ailleurs, les papes qui lui succèdent ne savent pas très bien qu’elle est l’ampleur originale voulue par Nicolas V. Ils se demandent tour à tour si une grande chapelle ou une basilique doit être construite sur ce site saint. Finalement, le pape Jules II prend une décision et opte pour une grande basilique, laquelle sera le reflet de la grandeur de l’empire chrétien.

Nous devons à Nicolas V le début de l’édification d’une nouvelle basilique vers 1450, et qui est encore là de nos jours. Lorsqu’il décide de faire construire un bâtiment de cette ampleur, il opte pour un architecte de renom : Bernardo Rossellino, un toscan, élève et collaborateur direct du maître Alberti (important humaniste et architecte florentin). Malgré le bon vouloir de Nicolas, les travaux n’avancent pas aussi vite qu’il l’eut souhaité. Il ne verra jamais les travaux finis. Par ailleurs, les papes qui lui succèdent ne savent pas très bien qu’elle est l’ampleur originale voulue par Nicolas V. Ils se demandent tour à tour si une grande chapelle ou une basilique doit être construite sur ce site saint. Finalement, le pape Jules II prend une décision et opte pour une grande basilique, laquelle sera le reflet de la grandeur de l’empire chrétien.

Né en 1443, Jules II est pape de 1503 jusqu’à sa mort, en 1513. Comme nous l’avons vu, il opte pour une grande basilique et décide de confier les travaux à son architecte fétiche, Bramante (1444-1514). Ce peintre et architecte italien travaille pour Jules II depuis déjà un an sur le site du Vatican. Pour construire rapidement cet édifice, Jules II décide d’entamer une collecte de fonds parmi tous les fidèles chrétiens. Cependant, la collecte qui se passe en Allemagne dégénère en abus, abus qui ne plaisent pas du tout à un jeune moine du nom de Martin Luther. Les résultats à plus ou moins long terme sont l’avènement du protestantisme, de même que les batailles et premières guerres de religion. Malgré tout, Jules II peut amasser suffisamment de fonds pour commencer les constructions. Celles-ci débutent sur les ruines de l’ancienne basilique préalablement démolie, le tout en 1506. Bramante privilégie un plan centré et s’oriente vers les constructions grecques. Il voit donc la future basilique comme une grande croix grecque surmontée d’une imposante coupole. Lors de la mort de Bramante, les travaux n’ont guère avancé, car encore une fois, l’exécution est très lente. C’est là que nous voyons apparaître une troupe imposante d’architectes qui se succèdent les uns aux autres.

Bramante mort, il lui faut un successeur. Jules II se tourne vers Raphaël (1483-1520), qui est à cette époque à sa cour, pour compléter les travaux. Raphaël reprend le chantier, mais développe un projet fort différent de celui de son prédécesseur. Il modifie grandement les plans, mais garde l’âme des fondations de la première construction. Les travaux avancent toujours avec lenteur et il est malheureusement mort avant la fin des travaux. Il faut donc une fois de plus trouver un autre architecte pour finaliser les travaux. Le pape désigne Antonio da Sangallo (1455-1534), un architecte florentin. Il se fait aider par son frère Giuliano, un grand maître de la Renaissance classique. À l’instar de Raphaël, Antonio s’éloigne encore plus des plans de Bramante. Lui non plus ne pourra pas finir sa construction. Les travaux n’avancent pas rapidement encore une fois, changeant de mains pour une quatrième fois.

Bramante mort, il lui faut un successeur. Jules II se tourne vers Raphaël (1483-1520), qui est à cette époque à sa cour, pour compléter les travaux. Raphaël reprend le chantier, mais développe un projet fort différent de celui de son prédécesseur. Il modifie grandement les plans, mais garde l’âme des fondations de la première construction. Les travaux avancent toujours avec lenteur et il est malheureusement mort avant la fin des travaux. Il faut donc une fois de plus trouver un autre architecte pour finaliser les travaux. Le pape désigne Antonio da Sangallo (1455-1534), un architecte florentin. Il se fait aider par son frère Giuliano, un grand maître de la Renaissance classique. À l’instar de Raphaël, Antonio s’éloigne encore plus des plans de Bramante. Lui non plus ne pourra pas finir sa construction. Les travaux n’avancent pas rapidement encore une fois, changeant de mains pour une quatrième fois.

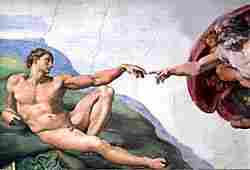

Sangallo subissant son trépas en 1534, il faut évidemment trouver un maître architecte pour continuer son œuvre. Michel-Ange (1475-1564), sculpteur, peintre, architecte et poète, reprend les travaux en 1546 à l’âge de 67 ans. Pour ne pas faire exception à ses prédécesseurs, il remanie lui aussi les plans de Bramante. Il commence par transformer la coupole et la fait construire par Giacomo della Porta. Cette majestueuse édification fait 136,50 mètres de hauteur et est finalisée vers 1590. Avant sa mort, Michel-Ange fait aussi les peintures que nous retrouvons au plafond de la chapelle Sixtine, désignées sous l’appellation «le touché de Dieu». Après sa mort les travaux continuent en respectant passablement les plans de Michel-Ange. Malgré cela, l’abside qui a été construite par Rossellino, sous Nicolas V, est détruite pour une restructuration des lieux. Par contre, l’attique et les chapelles Grégorienne et Clémentine sont édifiées. De plus en plus, nous voyons le plan initial en croix grecque (4 branches égales ) se transformer tranquillement en croix latine (plus longue que large). Selon les plans, l’intérieur de la basilique mesurera à la fin des travaux 186,36 mètres de long, ce qui est satisfaisant pour exécuter de magnifiques cérémonies pontificales.

De 1605 à 1621, Paul V est pape et il est désireux de poursuivre les travaux. Il lance donc un concours où le lauréat deviendrait le prochain architecte de la basilique. Carlo Maderno (1556-1629), architecte italien, remporte ce concours et commence sur le champ son mandat. Ainsi, la façade est construite entre 1607 et 1612 et il fait ériger quatre énormes pilastres qui encadrent les huit colonnes centrales de la basilique. Ce projet supporte un attique surmonté d’une balustrade ornée de statues et de deux horloges. Sa basilique comporte aussi de magnifiques fenêtres et loggias qui s’ouvrent sur l’attique et un escalier à plusieurs niveaux, trois pour être précis, qui conduit directement aux cinq entrées. Il garde une grande œuvre du théoricien en langue italienne et sculpteur florentin du nom de Filarète (1400-1469), la porte de bronze. Elle avait été préalablement construite entre les années 1439 et 1445. Pour finir, la nef est prolongée par trois travées, principalement pour des raisons liturgiques. C’est ce qui explique, en raison des préceptes et rituels de la Contre-Réforme catholique, que la nef est prolongée et transformée en croix latine.

Peintre, sculpteur et architecte italien, né à Naples (1598-1680), le Bernin apporte la touche finale à la Basilique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il achève les travaux de ce temple entre les années 1657 et 1666, en donnant à la basilique son aspect baroque, ainsi que plusieurs autres éléments intéressants. C’est ainsi qu’il fait construire un baldaquin de bronze à colonnes torses pour couvrir l’autel papal (1624-1633). Il conçoit également la place Saint-Pierre, lieu de rassemblement à l’extérieur de la basilique, pour ainsi dire la continuité de celle-ci. Cette place, constituée de colonnades en double hémicycle (en demi-cercle double) définit un espace elliptique au centre duquel se dressent un obélisque et deux fontaines. Ceci met la touche finale à la construction de la basilique.

De 1605 à 1621, Paul V est pape et il est désireux de poursuivre les travaux. Il lance donc un concours où le lauréat deviendrait le prochain architecte de la basilique. Carlo Maderno (1556-1629), architecte italien, remporte ce concours et commence sur le champ son mandat. Ainsi, la façade est construite entre 1607 et 1612 et il fait ériger quatre énormes pilastres qui encadrent les huit colonnes centrales de la basilique. Ce projet supporte un attique surmonté d’une balustrade ornée de statues et de deux horloges. Sa basilique comporte aussi de magnifiques fenêtres et loggias qui s’ouvrent sur l’attique et un escalier à plusieurs niveaux, trois pour être précis, qui conduit directement aux cinq entrées. Il garde une grande œuvre du théoricien en langue italienne et sculpteur florentin du nom de Filarète (1400-1469), la porte de bronze. Elle avait été préalablement construite entre les années 1439 et 1445. Pour finir, la nef est prolongée par trois travées, principalement pour des raisons liturgiques. C’est ce qui explique, en raison des préceptes et rituels de la Contre-Réforme catholique, que la nef est prolongée et transformée en croix latine.

Peintre, sculpteur et architecte italien, né à Naples (1598-1680), le Bernin apporte la touche finale à la Basilique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il achève les travaux de ce temple entre les années 1657 et 1666, en donnant à la basilique son aspect baroque, ainsi que plusieurs autres éléments intéressants. C’est ainsi qu’il fait construire un baldaquin de bronze à colonnes torses pour couvrir l’autel papal (1624-1633). Il conçoit également la place Saint-Pierre, lieu de rassemblement à l’extérieur de la basilique, pour ainsi dire la continuité de celle-ci. Cette place, constituée de colonnades en double hémicycle (en demi-cercle double) définit un espace elliptique au centre duquel se dressent un obélisque et deux fontaines. Ceci met la touche finale à la construction de la basilique.

Porte d’entrée de l’État du Vatican, la place Saint Pierre semble l’allongement physique de la Basilique, tout au moins à lui servir de cours extérieure. Plusieurs monuments et détails font de ce carrefour un endroit magnifique, gigantesque mais tout autant intéressant. Premièrement, en son centre se dresse l’obélisque, un monolithe de granit de plus de 300 tonnes qui fait près de 26 mètres de haut. Initialement construit au Ier siècle à Héliopolis, il symbolise l’autorité romaine sur sa province d’alors, l’Égypte. En 37, on le transporte à Rome, à l’intérieur du cirque du Vatican, et il y reste jusqu’en 1586. Le pape Sixte Quint décide à cette époque de le transférer à l’endroit de ce qui deviendra la place Saint Pierre, et le déménagement dure quatre mois. Au sommet de l’obélisque, il est possible d’y apercevoir une réplique de la croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Sur le pavement de la place se trouvent plusieurs lignes qui représentent en fait le plan qui servit à construire la colonnade, soit la série de colonnes qui forment les murs entourant la place. De chaque côté de l’obélisque sont érigées deux grandes fontaines, celle de gauche étant l’œuvre du Bernin, l’autre de Maderno. À 14 mètres de hauteur, les jets de ces fontaines évacuent pour plus de 2.3 millions de litres d’eau à l’heure. Détail intéressant, il y a entre l’obélisque et chacune des fontaines un disque de porphyre rouge incrusté dans le pavement. Ces disques indiquent les foyers de l’ellipse que forment les colonnes, et à ces endroits, la colonnade semble n’être constituée que d’une rangée de colonnes (alors qu’il y a en quatre), illusion voulue par le Bernin. En parlant de ces colonnes, elles sont au nombre de 296 et chaque extrémité de la colonnade se compose de piliers, 48 en tout. La colonnade se dresse à plus de 19 mètres et on retrouve à son sommet une lignée de 140 statues grandes de plus de trois mètres, produites par les élèves du Bernin.

Porte d’entrée de l’État du Vatican, la place Saint Pierre semble l’allongement physique de la Basilique, tout au moins à lui servir de cours extérieure. Plusieurs monuments et détails font de ce carrefour un endroit magnifique, gigantesque mais tout autant intéressant. Premièrement, en son centre se dresse l’obélisque, un monolithe de granit de plus de 300 tonnes qui fait près de 26 mètres de haut. Initialement construit au Ier siècle à Héliopolis, il symbolise l’autorité romaine sur sa province d’alors, l’Égypte. En 37, on le transporte à Rome, à l’intérieur du cirque du Vatican, et il y reste jusqu’en 1586. Le pape Sixte Quint décide à cette époque de le transférer à l’endroit de ce qui deviendra la place Saint Pierre, et le déménagement dure quatre mois. Au sommet de l’obélisque, il est possible d’y apercevoir une réplique de la croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Sur le pavement de la place se trouvent plusieurs lignes qui représentent en fait le plan qui servit à construire la colonnade, soit la série de colonnes qui forment les murs entourant la place. De chaque côté de l’obélisque sont érigées deux grandes fontaines, celle de gauche étant l’œuvre du Bernin, l’autre de Maderno. À 14 mètres de hauteur, les jets de ces fontaines évacuent pour plus de 2.3 millions de litres d’eau à l’heure. Détail intéressant, il y a entre l’obélisque et chacune des fontaines un disque de porphyre rouge incrusté dans le pavement. Ces disques indiquent les foyers de l’ellipse que forment les colonnes, et à ces endroits, la colonnade semble n’être constituée que d’une rangée de colonnes (alors qu’il y a en quatre), illusion voulue par le Bernin. En parlant de ces colonnes, elles sont au nombre de 296 et chaque extrémité de la colonnade se compose de piliers, 48 en tout. La colonnade se dresse à plus de 19 mètres et on retrouve à son sommet une lignée de 140 statues grandes de plus de trois mètres, produites par les élèves du Bernin.

Un peu en retrait de la Basilique se trouve un des trésors du Vatican, soit ses nombreux musées. Si on y inclut les différents édifices qui ont des vocations d’exposition, soit les galeries, chambres, appartements, chapelles et autres collections, on y décompte pas moins de dix-sept musées à visiter, chacun pouvant regrouper plusieurs salles se partageant divers thèmes. Par exemple, il y a un Musée égyptien de même qu’un Musée étrusque, le Musée Pio-Clémentino réservé aux antiquités gréco-romaines, et la Galerie ouest qui comporte la Galerie des cartes géographiques, décorée de 49 cartes datant du XVIe siècle. Il y a également les Chambres de Raphaël, décorées par plusieurs artistes du XVIe siècle dont en grande partie Raphaël. Plus récente, la Collection d’Art religieux moderne se veut une initiative de Paul VI qui décida, en 1973, d’exposer plus de 750 œuvres données par des artistes et collectionneurs. Ces peintures et autres chefs d’œuvre occupent plus d’une cinquantaine de salles, et la collection continue de croître. Cette idée ne fut pas la première du genre, la Pinacothèque ayant été inaugurée en 1932 et se voulant également un édifice de quinze salles regroupant plusieurs des plus belles œuvres appartenant au Vatican à l’époque. D’autres musées, quant à eux, proposent de jeter un regard sur les missionnaires, leurs voyages et les peuples visités (au Musée missionnaire et d’ethnologie) ou encore sur l’histoire des papes et de la Curie pontificale en exposant voitures, armures, uniformes et armes, par exemple, le tout au Musée historique.

Le palais pontificalLe palais pontifical, soit les appartements publics et privés du pape et de la Curie pontificale, renferme une partie des musées et autres salles décrites plus haut, au premier ou au deuxième étage. Il n’est pas possible de visiter la majorité du palais pontifical, même si celui-ci renferme des œuvres artistiques qui mériteraient notre attention. Par exemple, tout près de la statue illustrant Constantin sur son cheval se trouve la base de l’escalier royal, autre réalisation du Bernin. Cet escalier mène à une salle, la Salle royale, mais également à la Salle des Bénédictions, juste au-dessus du portique de la Basilique. Cet escalier a ceci de particulier, à savoir qu’à cause des contraintes physiques de l’endroit, le Bernin n’a pu, à l’époque, le construire aussi majestueux qu’il l’aurait souhaité. Pour pallier à cela, il en modifia les dimensions et proportions de telle sorte que la perspective, lorsqu’on le regarde de loin, donne plutôt l’impression d’observer un escalier deux fois plus long et large qu’il ne l’est en réalité.

Considérée comme l’un des musées du Vatican de par son orientation hautement artistique, la chapelle Sixtine n’en demeure pas moins un élément touristique et patrimonial à part des autres, sûrement le résultat d’une réputation qui s’est perpétuée et embellie au fil des ans, voir des siècles. Tirant son nom du pape Sixte IV (1471-1484) qui en commanda l’édification, la chapelle est relativement petite, faisant environ 40 mètres de long par 13 mètres de large et 20 mètres de haut. On remarque un certain lien entre ces mesures, lien que Sixte VI tira de la Bible lorsque celle-ci décrit le temple de Salomon. Ainsi, comme ledit temple, la chapelle est trois fois plus longue que large, et deux plus longue que haute. Il fallut huit ans pour construire la chapelle Sixtine, et c’est bien sûr à Michel-Ange que revient l’honneur de peindre le plafond à l’effigie du Jugement dernier, mais également le mur derrière l’autel, quelques vingt ans plus tard. Il est intéressant de noter que depuis

plus de 125 ans, tous les papes sont élus ici. Autre détail : à l’origine, le plafond était tout en bleu et décoré de quelques étoiles dorées ci et là. C’est en 1508 que le successeur de Sixte VI, Jules II, demanda à Michel-Ange de refaire la décoration supérieure en y incluant les douze apôtres, sujet qui n’intéressait pas vraiment le peintre. Finalement, on s’accorda sur l’idée de l’artiste, et c’est le résultat que nous pouvons observer aujourd’hui encore.

Considérée comme l’un des musées du Vatican de par son orientation hautement artistique, la chapelle Sixtine n’en demeure pas moins un élément touristique et patrimonial à part des autres, sûrement le résultat d’une réputation qui s’est perpétuée et embellie au fil des ans, voir des siècles. Tirant son nom du pape Sixte IV (1471-1484) qui en commanda l’édification, la chapelle est relativement petite, faisant environ 40 mètres de long par 13 mètres de large et 20 mètres de haut. On remarque un certain lien entre ces mesures, lien que Sixte VI tira de la Bible lorsque celle-ci décrit le temple de Salomon. Ainsi, comme ledit temple, la chapelle est trois fois plus longue que large, et deux plus longue que haute. Il fallut huit ans pour construire la chapelle Sixtine, et c’est bien sûr à Michel-Ange que revient l’honneur de peindre le plafond à l’effigie du Jugement dernier, mais également le mur derrière l’autel, quelques vingt ans plus tard. Il est intéressant de noter que depuis

plus de 125 ans, tous les papes sont élus ici. Autre détail : à l’origine, le plafond était tout en bleu et décoré de quelques étoiles dorées ci et là. C’est en 1508 que le successeur de Sixte VI, Jules II, demanda à Michel-Ange de refaire la décoration supérieure en y incluant les douze apôtres, sujet qui n’intéressait pas vraiment le peintre. Finalement, on s’accorda sur l’idée de l’artiste, et c’est le résultat que nous pouvons observer aujourd’hui encore.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’édifice de la Basilique Saint Pierre tel que nous le voyons aujourd’hui se trouve en fait à être le résultat final d’une série de constructions et de modifications qui débutèrent en 61 après J-C pour se terminer avec l’actuelle basilique, en 1626 après J-C. La Basilique Saint Pierre telle que nous la connaissons fut le résultat de plus d’un siècle de travaux. Il est donc normal d’y observer plus d’une influence artistique et architecturale, la plupart des grands architectes italiens de la Renaissance et du baroque y ayant apporté leur touche. La basilique est immense, mesurant 187 mètres de son intérieur, et près de 211 mètres si on inclut le porche. La basilique en soi est un monument phénoménal, surtout avec ses 22 000 m carrés qui en font une église quatre fois plus vaste que Notre Dame de Paris, mais il faut malgré tout être en mesure de décortiquer son élaboration et certaines de ses structures pour l’apprécier à un juste niveau. Voici donc quelques-uns des éléments de la Basilique Saint-Pierre.

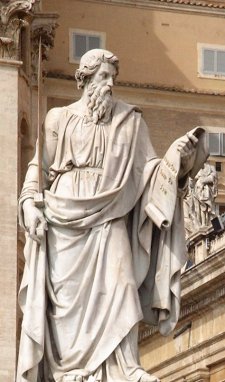

Érigée sur une période de sept ans à partir de 1607 par Carlo Maderno, la façade est une construction gigantesque faisant près de 115 mètres de largeur et plus de 45 mètres de hauteur. En son centre se trouve un fronton, soit la partie triangulaire qui surplombe la Loge des Bénédictions. C’est de là que le pape donne certaines de ces bénédictions, et c’est aussi de ce balcon que sont annoncés et présentés les nouveaux papes. Complètement en haut de la façade se trouve une terrasse accessible aux touristes, de même que treize immenses statues représentant Jésus (au centre), Jean-Baptiste et les autres apôtres. Saint Pierre et saint Paul sont cependant du nombre, le premier se trouvant à gauche sur le parvis (étant le premier pape), le second à droite également sur le parvis (étant le premier martyr chrétien). De la façade sont visibles cinq immenses portes, dont quatre sont ouvertes de façon régulière. De gauche à droite, nous retrouvons la porte de la Mort, construite en 1964 et tout en bronze. La porte centrale, également en bronze, date de 1433 et fut exécutée pour la basilique constantinienne avant que celle-ci ne soit définitivement détruite pour laisser place aux nouvelles constructions de l’actuelle basilique. À droite de la porte centrale se trouve la porte des Sacrements, aussi une œuvre récente datant de 1965. Finalement, la dernière des cinq portes, à droite, se nomme porte Sainte. Elle n’est ouvert qu’une fois tous les 25 ans à l’occasion de l’Année sainte. C’est le pape qui ouvre cette porte au début de l’année pour la refermer au dernier jour de l’Année sainte. À noter qu’à l’intérieur du portique, il est possible s’apercevoir à l’extrême gauche une statue de Charlemagne datant du début du XVIIIe siècle, et à l’extrême droite, une statue de Constantin à cheval conçue par le Bernin vers la fin du XVIIe siècle.

La nef et le pavement

Dans la littérature, la nef se veut la partie centrale de l’église, et dans notre cas la basilique, mais on ne s’accorde pour définir exactement les limites de la nef ici. Dans certain livre, on parlera de la grande nef comme étant la partie centrale mais dans notre cas, et selon les dessins originaux de Michel-Ange, il s’agira ici grosso modo de la partie se trouvant directement sous la coupole, mesurant près de 89 mètres de long. Cependant, on pourrait inclure le reste de la Basilique, ce qui doublerait cette longueur. Sur le pavement, il est possible d’observer quelques détails intéressants, dont plusieurs marques qui indiquent la longueur des autres plus grandes églises du monde. Par ailleurs, «au début de la nef est inséré dans le pavement le large disque de porphyre rouge sur lequel Charlemagne s’agenouilla la nuit de Noël de l’an 800 quand le pape Léon III le couronna empereur d’Occident.»

Érigée sur une période de sept ans à partir de 1607 par Carlo Maderno, la façade est une construction gigantesque faisant près de 115 mètres de largeur et plus de 45 mètres de hauteur. En son centre se trouve un fronton, soit la partie triangulaire qui surplombe la Loge des Bénédictions. C’est de là que le pape donne certaines de ces bénédictions, et c’est aussi de ce balcon que sont annoncés et présentés les nouveaux papes. Complètement en haut de la façade se trouve une terrasse accessible aux touristes, de même que treize immenses statues représentant Jésus (au centre), Jean-Baptiste et les autres apôtres. Saint Pierre et saint Paul sont cependant du nombre, le premier se trouvant à gauche sur le parvis (étant le premier pape), le second à droite également sur le parvis (étant le premier martyr chrétien). De la façade sont visibles cinq immenses portes, dont quatre sont ouvertes de façon régulière. De gauche à droite, nous retrouvons la porte de la Mort, construite en 1964 et tout en bronze. La porte centrale, également en bronze, date de 1433 et fut exécutée pour la basilique constantinienne avant que celle-ci ne soit définitivement détruite pour laisser place aux nouvelles constructions de l’actuelle basilique. À droite de la porte centrale se trouve la porte des Sacrements, aussi une œuvre récente datant de 1965. Finalement, la dernière des cinq portes, à droite, se nomme porte Sainte. Elle n’est ouvert qu’une fois tous les 25 ans à l’occasion de l’Année sainte. C’est le pape qui ouvre cette porte au début de l’année pour la refermer au dernier jour de l’Année sainte. À noter qu’à l’intérieur du portique, il est possible s’apercevoir à l’extrême gauche une statue de Charlemagne datant du début du XVIIIe siècle, et à l’extrême droite, une statue de Constantin à cheval conçue par le Bernin vers la fin du XVIIe siècle.

La nef et le pavement

Dans la littérature, la nef se veut la partie centrale de l’église, et dans notre cas la basilique, mais on ne s’accorde pour définir exactement les limites de la nef ici. Dans certain livre, on parlera de la grande nef comme étant la partie centrale mais dans notre cas, et selon les dessins originaux de Michel-Ange, il s’agira ici grosso modo de la partie se trouvant directement sous la coupole, mesurant près de 89 mètres de long. Cependant, on pourrait inclure le reste de la Basilique, ce qui doublerait cette longueur. Sur le pavement, il est possible d’observer quelques détails intéressants, dont plusieurs marques qui indiquent la longueur des autres plus grandes églises du monde. Par ailleurs, «au début de la nef est inséré dans le pavement le large disque de porphyre rouge sur lequel Charlemagne s’agenouilla la nuit de Noël de l’an 800 quand le pape Léon III le couronna empereur d’Occident.»

Pièce d’architecture très imposante et impressionnante, le baldaquin abrite l’autel papal. Il est l’oeuvre du Bernin, et requérra près de 10 ans entre les dessins et l’achèvement de sa construction (1623-1633). Les colonnes qui supportent la partie supérieure sont d’une sculpturale innovatrice et spectaculaire, créant par leur forme spiralée un mouvement qui allège ces masses opulentes. Construit tout en bronze, le baldaquin fait 29 mètres de haut, la commande de Urbain VIII auprès du Bernin étant de créer ciborium au-dessus de l’autel papal pour le mettre en valeur, lequel serait proportionné aux dimensions de la Basilique. Détail intéressant, le bronze qui fut utilisé pour réaliser le baldaquin provient de la fonte de plaques de bronze prises dans le portique du Panthéon. De par son immensité, le baldaquin est reconnu pour être aussi haut que plusieurs édifices, dont le palais du Louvre.

L’autel actuel date du tout début du XVIIe siècle et son morceau principal, le bloc de marbre qui forme le dessus, provient du forum de Nerva. Le forum de Nerva est un édifice qui fut inauguré en 97 après J-C, sa fonction étant surtout de combler un espace séparant les forums de Jules et d’Auguste. C’est d’ailleurs pourquoi on l’appelait aussi Forum Transitorium. On peut encore le voir aujourd’hui, du moins une partie des colonnes qui le formaient. En ce qui concerne l’autel papal, il est réputé être érigé tout juste au dessus de la crypte qui abrite le tombeau de saint Pierre.

Œuvre principalement due à Michel Ange mais aussi attribué à Bramante et Giacomo della Porta et Domenico Fontana, la coupole Saint Pierre est la plus grosse en son genre à Rome et sûrement une des plus célèbres de par le monde. La coupole surplombe la basilique et est soutenue principalement par quatre énormes piliers, chacun ayant un périmètre de 71 mètres. Au centre de la coupole, la hauteur atteint près de 118 mètres, et le diamètre à la base de la coupole fait plus de 42 mètres. Il est intéressant de noter que les piliers, dénudés au départ, furent embellis à l’aide quatre immenses statues 32 ans après l’achèvement de la coupole, sous la direction du Bernin. Il créa lui-même l’une des statues, celle de Longin, et les trois autres furent l’œuvre d’élèves du Bernin. Ces statues et piliers ont de telles dimensions que l’une (celle de saint Longin) abrite les installation de Radio Vatican, une autre (celle de sainte Véronique) y accueille une chambre pour la conservation de reliques, et finalement, deux chapelles se logent dans les derniers piliers (saint André et sainte Hélène). Par ailleurs, des escaliers pour accéder aux grottes vaticanes sous la Basilique se nichent dans les piliers.

Œuvre principalement due à Michel Ange mais aussi attribué à Bramante et Giacomo della Porta et Domenico Fontana, la coupole Saint Pierre est la plus grosse en son genre à Rome et sûrement une des plus célèbres de par le monde. La coupole surplombe la basilique et est soutenue principalement par quatre énormes piliers, chacun ayant un périmètre de 71 mètres. Au centre de la coupole, la hauteur atteint près de 118 mètres, et le diamètre à la base de la coupole fait plus de 42 mètres. Il est intéressant de noter que les piliers, dénudés au départ, furent embellis à l’aide quatre immenses statues 32 ans après l’achèvement de la coupole, sous la direction du Bernin. Il créa lui-même l’une des statues, celle de Longin, et les trois autres furent l’œuvre d’élèves du Bernin. Ces statues et piliers ont de telles dimensions que l’une (celle de saint Longin) abrite les installation de Radio Vatican, une autre (celle de sainte Véronique) y accueille une chambre pour la conservation de reliques, et finalement, deux chapelles se logent dans les derniers piliers (saint André et sainte Hélène). Par ailleurs, des escaliers pour accéder aux grottes vaticanes sous la Basilique se nichent dans les piliers.

Si vous désirez mesurer toute l'étendue des richesses en oeuvres d'art du Vatican, nous ne saurions que vous conseiller la visite du site http://mv.vatican.va/La_Santa_Sede_file/indexA2_FR.html (version française; plusieurs langues sont disponibles) pour changer la langue, cliquez sur ce lien et choisissez.

SOMMAIRE - ACCUEIL - HAUT - PRÉCÉDENTE